1.ロシア法務

ロシア連邦は、国土面積が約1,712万5,000平方キロメートルと日本の約45倍の広さになりますが、人口は約1億4,680万人に過ぎず日本の人口より少し多い程度です(2017年1月1日現在、出所:ロシア連邦国家統計局)。

近年、日本企業の対外進出は増加し続けており、その重要な対象の一つとして、ロシア連邦を含む旧ソ連諸国も挙げられております。

ロシア進出の魅力は、何といってもエネルギー資源と魅力ある市場でしょう。特に、既にロシア進出を果たした企業によると、ロシア市場への投資環境面のメリットとしては、市場規模や成長性を挙げる企業が75%以上にのぼります。

他方で、デメリットとしては、為替の不安定さや頻繁に変わる法制度・税制などが挙げられます。特に、法令や規則は朝令暮改と云われるほど極めて頻繁且つ多数改正されるため、きちんと能力があって信頼できる現地弁護士との協力関係が不可欠です。

2.モスクワ・サンクトペテルブルク地域

日本国で本格的にロシア法務を取り扱える弁護士は極めて少ないですが、当事務所においては、ロシア地方政府で法律顧問(ユリスト)をつとめた経歴をもつマリア・レスキーナ女史を専門員として採用してロシア法務に従事しており、私自身も、日露法律家協会(Российско-Японский Совет Юристов)の事務局長をつとめつつ、ロシア連邦弁護士連合会(Федеральная палата адвокатов РФ)(※ロシア国において「日本弁護士連合会」に相当する組織です)の(元)国際部長パーベル・マグータ弁護士や、現モスクワ都市弁護士会国際部長イリーナ・クレメンチェヴァ女史とも協力しながら、日系企業のロシア法務を支援しております。

※なお、上記の日露法律家協会では、アレクサンドル・コノヴァロフ法務大臣をお迎えしたり、実務家と学者が中心となってロシア法研究会を主宰しておりますので、是非、ご参照ください(⇒『活動報告』)。

ところで、ロシア弁護士には、国家資格があるアドボカッツ(Адвокат)と国家資格がないユリスト(Юрист)の2種類があり、何れも社会的には認知されて活動していることに留意する必要があります。前者は、もともとは刑事弁護を主体とする国家資格でしたが、近時、民商事の分野では両者の違いは相対化しており、ユリストであっても1時間のアワーチャージが5万ルーブル(10万円程)を超える優秀な法律家も多く出現しています。

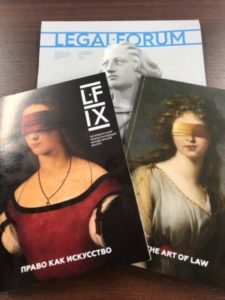

ロシア法務に従事する弁護士にとって、毎年5月に開催されるサンクトペテルブルクの国際リーガル・フォーラムに参加することは、最新のロシア法実務に精通する上で、極めて重要なことです。このフォーラムには、2019年度においては、124か国から合計5040名もの各国法律家(弁護士・裁判官・検察官・学者等)が参加しており、世界の国際会議の中でも、極めて大規模な大会となっております。(ロシア司法省主催)

3.極東地方

上記のモスクワ・サンクトペテルブルク等の西ロシアに引き続き、つづいて東ロシアにおける極東地方のロシア弁護士をご紹介いたします。

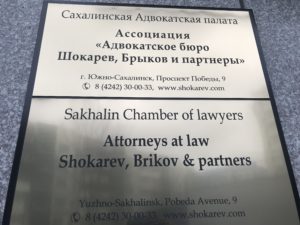

ユジノサハリンスクの中心街にロシアのサハリン弁護士会がありますが、その隣のビルに、イワン・ショーカリェフ・ロシア弁護士が代表を務める法律事務所が入居するオフィスがあります。(ショーカリェフ&ブルィコフ・パートナーズ法律事務所:Адвокатское Бюро Шокарев, Брыков и Партнеры)

イワン弁護士の法律事務所は、サハリン弁護士会(Сахалинская адвокатская палата)の隣のビルに所在しており、日本企業の案件も多く取り扱っています。(イワン弁護士自身が、日本の大ファンであり、長友隆典弁護士等の北海道弁護士会との交流にも尽力されていらっしゃいます。)

4.ロシア法務の特徴等

従来のロシア法務の難点としては、「信頼できる現地事務所」となると、どうしても大規模事務所が中心になってしまうため、フィー(弁護士費用)が非常に高くなる傾向にありました。そのため、ロシア進出するのは大企業等の資金的余裕がある企業が中心となっていまい、中堅企業・中小企業には敷居が高いと云われてきました。しかし、近時では、日弁連の積極的なロシア交流や、民間でも日露法律家協会の設立などにより人材の交流が進み、協会所属の弁護士を中心に、中堅企業や中小企業にとっても、より適切な価格によるロシア法務の提供が可能になってきています。

ロシアは、法令や規則が頻繁に変わることや、特有の実務もあるため、これらを十分に理解して事業活動を行うことが肝要でしょう。